„Die Welle" – ein Ölgemälde von Franz Radziwill

Ein konkreter Verdacht auf NS-verfolgungsbedingten Entzug ruht auf dem expressionistischen Gemälde „Die Welle“ von Franz Radziwill, das ehemals dem jüdischen Oldenburger Arzt Dr. Georg Rosenthal gehörte. Es entstand 1921/22 und nimmt im Frühwerk des bekannten Dangaster Künstlers einen wichtigen Platz ein. Erst 1980 kam es in den Bestand des Stadtmuseums Oldenburg. Die umfangreichen Recherchen zu diesem besonderen Verdachtsfall waren zeitaufwendig und gleichen der Arbeit an einem Puzzle. Hier erhalten Sie einen Einblick in die Ergebnisse der Provenienzforschung und die noch offenen gebliebenen Fragen.

Die Provenienz des Gemäldes bis 1926

Das Stadtmuseum Oldenburg erwarb das Gemälde 1980 aus dem Besitz des Oldenburger Neurologen Dr. Georg Düser. Er war über viele Jahrzehnte ein enger Weggefährte des Künstlers Franz Radziwill und zugleich ein leidenschaftlicher Sammler von dessen Werken. Doch anders als die meisten Gemälde seiner privaten Kunstsammlung hat Georg Düser „Die Welle“ nicht direkt bei seinem Malerfreund gekauft, sondern aus zweiter Hand. Denn der einstige Erstbesitzer des Bildes war ein Arztkollege von Düser, der jüdische Allgemeinmediziner Dr. Georg Rosenthal (geboren 1886 in Hörde/Westfalen).

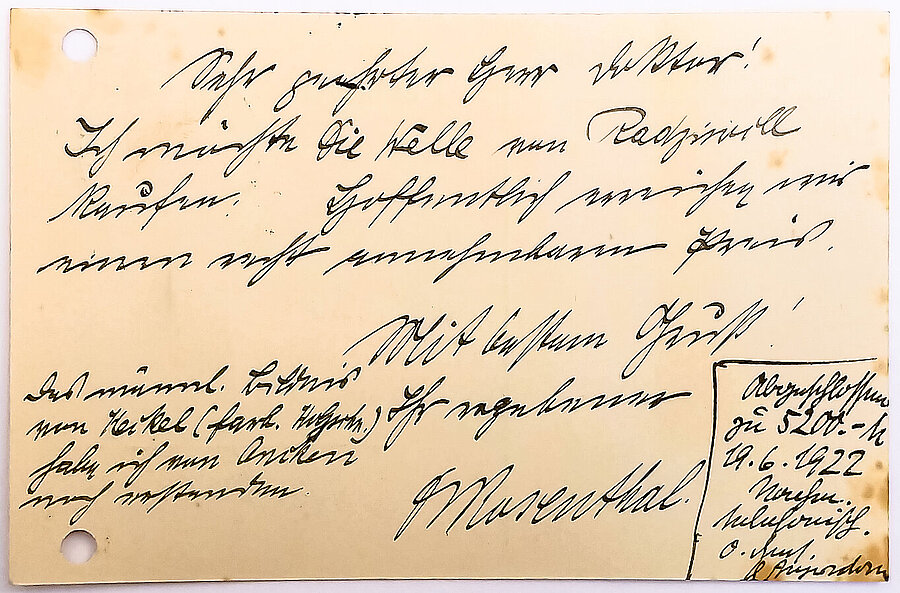

Notizzettel von Ernst Beyersdorff, wonach Georg Rosenthal das Gemälde „Die Welle“ im April 1926 nach dem Ende der Franz-Radziwill-Ausstellung bei der Vereinigung für junge Kunst wieder abgeholt hat (Ausschnitt). Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg, Archiv Vereinigung für junge Kunst

Er und seine Frau Elisabeth, genannt Else, waren Mitglieder in der Oldenburger Vereinigung für junge Kunst. Gleich auf der ersten Ausstellung der Vereinigung im Jahr 1922 kaufte Georg Rosenthal das Gemälde „Die Welle“ für 5.200 Mark. Drei Jahre später, 1925, gab er es als Leihgeber auf eine Franz-Radziwill-Ausstellung der Vereinigung. Im damaligen Katalogheft ist das Bild als „unverkäuflich“ gekennzeichnet. Kurz zuvor hatte er dagegen erwogen, das Gemälde eventuell gegen ein anderes zu tauschen. Dazu kam es zu dieser Zeit offenbar nicht. Denn im Anschluss an die Ausstellung hat Georg Rosenthal das Gemälde im April 1926 wieder abgeholt. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Eigentümerschaft des Bildes daher geklärt.

Von Bad Zwischenahn nach Oldenburg

Der „praktische Arzt und zugelassene Kassenarzt“ Dr. Georg Rosenthal hatte seine Praxis zunächst in Bad Zwischenahn. Seine Ehefrau Else, geborene Krawczyk, war als Assistentin mit ihm in der Praxis tätig. Doch schon vor der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten wurde der Praxisbetrieb zunehmend schwierig: Die Bauern wollten „keinen Judendoktor mehr“, wie Rosenthal später schilderte. Darum zogen die Eheleute 1928 mitsamt der Praxis aus dem ländlichen Zwischenahn in die Stadt Oldenburg.

In der Osterstraße 10 begründeten sie einen Neuanfang, zunächst mit viel Erfolg. Das Ehepaar schaffte sich eine neue Wohnungseinrichtung an und erwarb weitere Kunstgegenstände. „Die Praxis vergrößerte sich von Jahr zu Jahr“, so schrieb Georg Rosenthal rückblickend, bis die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kamen. Die dann folgenden antisemitischen Maßnahmen des NS-Regimes richteten die berufliche Lebensgrundlage des Oldenburger Ehepaares zunehmend zugrunde: „Meine Praxis fiel, und fiel rapide seit 1933. In einigen Jahren überstiegen die Ausgaben die Einnahmen“.

In wirtschaftlicher Bedrängnis zogen die Eheleute Rosenthal 1936 mitsamt der Praxis um in die Schüttingstraße 20. Doch auch die damit verbundene Verkleinerung der Arztpraxis konnte die erdrückenden Einschränkungen durch rassistische Verfolgung nicht auffangen.

Flucht durch Emigration in die USA

„1937 habe ich ihm den dringenden Rat gegeben, Deutschland zu verlassen, weil die Bedrohungen gegen ihn sichtlich zunahmen.“ – So erinnert sich rückblickend der Oldenburger Mediziner Johannes Gramberg an die verzweifelte Situation seines früheren Arztkollegen Georg Rosenthal. Flucht durch Emigration wurde 1937 für das Ehepaar Rosenthal zur unausweichlichen Konsequenz, um ihre private und wirtschaftliche Existenz vor der stetig zunehmenden Bedrohung zu sichern, der die jüdische Bevölkerung in der Gauhauptstadt Oldenburg und in ganz Deutschland ausgesetzt war. Um die gemeinsame Auswanderung zu finanzieren, so Rosenthal später, „musste ich sogar eine Anleihe aufnehmen“. Vorübergehend quartierte sich das Ehepaar bei der Mutter Rosenthals in Hörde (heute Dortmund) ein. Von dort aus erreichten die Eheleute über Le Havre mit dem Dampfer „Lafayette“ am 02.12.1937 New York. Das kinderlose gebliebene Paar ließ sich im Bundesstaat New York nieder. Im amerikanischen Exil nahm der Oldenburger Arzt den Vornamen George an. Erst zwei Jahre nach der Emigration gelang es Dr. George Rosenthal, wieder eine ärztliche Praxis zu eröffnen, bis dahin lebte das Ehepaar „von geliehenen Geldern“.

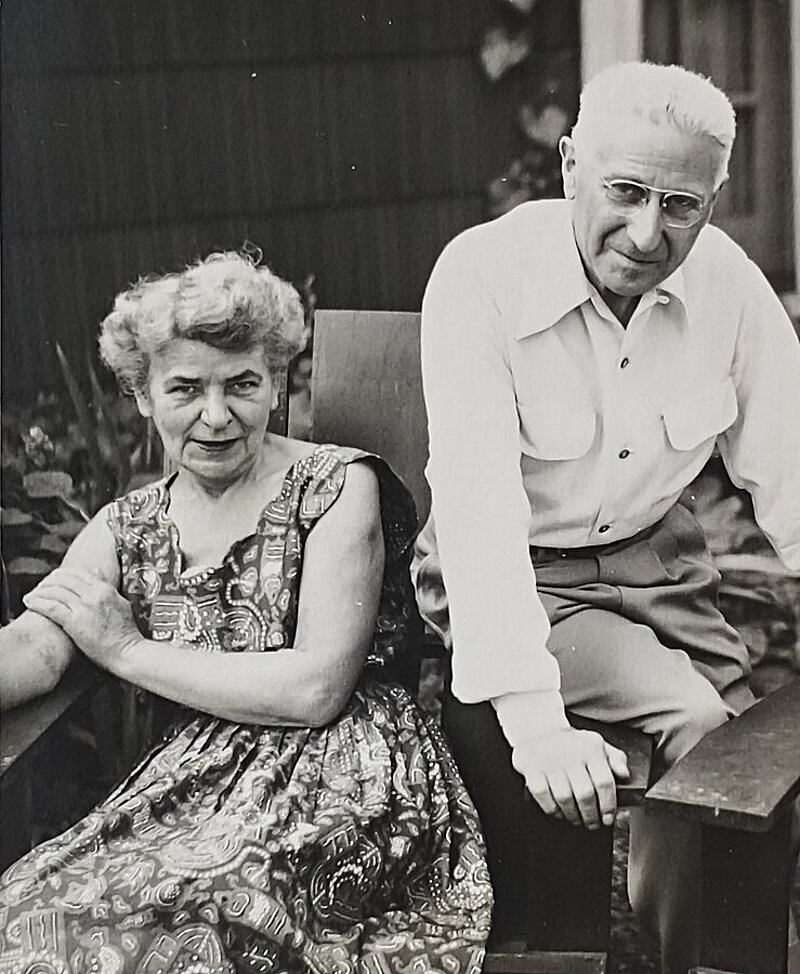

Else und George Rosenthal nach ihrer späteren Emigration in die USA in ihrem Garten im Bundesstaat New York. Das undatierte Foto schickte George Rosenthal in der Nachkriegszeit an den Oldenburger Juristen Dr. Ernst Beyersdorff. Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg, Nachlass Ernst und Hanneliese Beyersdorff

Besitzerwechsel

In Oldenburg ist das Gemälde „Die Welle“ bald nach Kriegsende wieder öffentlich zu sehen: Im September 1946 ist es als unverkäufliche Leihgabe aus Privatbesitz auf einer Radziwill-Ausstellung des Kunstvereins im Landesmuseum ausgestellt. Offensichtlich ist der Nervenarzt Dr. Georg Düser zu diesem Zeitpunkt neuer Besitzer und Leihgeber des Gemäldes, denn in einem undatierten, um 1940 verfassten Brief an seinen Freund Franz Radziwill schreibt der Oldenburger Arzt bereits von „meinem Wellenbild“, in dem die Sonne „gewaltiger“ dastehe als in einem anderen Bild des Künstlers.

Eine Freundschaft mit Fragezeichen

Die beiden Kunstliebhaber Georg Rosenthal und Georg Düser waren in den 1920er Jahren Freunde. Rosenthal übernahm für Düsers 1924 geborenen Sohn Friedrich sogar die Rolle des „jüdischen Patenonkels“. Über den Verlauf ihrer Freundschaft wissen wir wenig. Wann und in welchem Zusammenhang lernten sie sich kennen? In der Vereinigung für junge Kunst, wo auch Düser und dessen Ehefrau Mitglieder waren? Als Berufskollegen? Oder über ihr gemeinsames Interesse an Franz Radziwills Werken? Während Düser sich ab 1923 zum Freund und eifrigen Sammler von Radziwill entwickelte, erwarb auch Rosenthal weitere Arbeiten des Künstlers.

Nach dem Ende des zweiten Weltkriegs erklärt Georg Rosenthal in einem Brief aus den USA an einen Oldenburger Freund, dass er selbst mit Georg Düser befreundet gewesen sei, bis dieser „Parteigenosse“ wurde. Düser war bereits am 1. Mai 1933 der NSDAP beigetreten. Dessen Sohn Friedrich erinnert sich im späteren Rückblick an einen Streit über ein antisemitisches Buch im Jahr 1934, der schließlich zu einem Bruch zwischen dem Vater und dem jüdischen Patenonkel führte. Demnach muss die Freundschaft beider Ärzte kurz nach dem Beginn des NS-Regimes ein Ende gefunden haben, zumal der Nervenarzt und Sammler Georg Düser sich erst später vom Nationalsozialismus distanzierte. Nach dessen eigener Schilderung dagegen hatte die Freundschaft Bestand. 1946 erklärt er gegenüber der Militärregierung: „Ich konnte vielen von der Partei Verfolgten durch Rat und Tat und mit Geldmitteln helfen. Ich nenne den Arzt Dr. Rosenthal […] Zeugen sind die Betreffenden selbst, die leben und erreichbar sind.“ Georg Rosenthal hatte überlebt und war auch erreichbar. Das belegt seine Nachkriegs-Korrespondenz mit dem früheren Oldenburger Arztkollegen Dr. Johannes Gramberg, dem er nach Kriegsende sogar Insulin aus den USA nach Oldenburg geschickt hatte. Zwischen Rosenthal und Düser dagegen gab es jedoch offenbar nach 1945 keinen weiteren Kontakt mehr, was Rosenthals schriftliche Erinnerung vom Ende der Freundschaft bekräftigt und Düsers Schilderung widerlegt.

Wann und wie fand der Eigentumsübergang statt?

Sehr wahrscheinlich hat der Eigentumsübergang des Gemäldes von Georg Rosenthal zu Georg Düser ohne den Umweg über einen weiteren Zwischenbesitzer stattgefunden. Doch wann genau und zu welchen Bedingungen? Generell kommt hierfür der Zeitraum von April 1926 bis zur Emigration Rosenthals im Oktober 1937 infrage. Im Laufe der Recherchen hat sich allerdings die Vermutung verdichtet, dass Georg Rosenthal sich erst in der zunehmenden Bedrängnis der Jahre ab 1933 von dem Gemälde „Die Welle“ trennte, um trotz des Verlusts eines großen Teils seiner Einkünfte finanziell über die Runden zu kommen oder um 1937 seine Auswanderung zu finanzieren. Hat der leidenschaftliche Radziwill-Sammler Georg Düser seinem jüdischen Arztkollegen das Gemälde unter den erdrückenden Umständen abgekauft und dies im Rückblick als Freundschaftsdienst verstanden? Wenn das der Fall war, welchen Preis zahlte er für das Bild? Zur heutigen Beurteilung eines solchen Vorgangs gehört die Frage, ob die Kaufsumme dem damaligen Wert des Bildes angemessen war oder ob Georg Rosenthal sich in schwieriger Lage gezwungen sah, einen geringeren Erlös zu akzeptieren.

Um bewerten zu können, ob ein Unrecht zugrunde liegt, ist es wichtig, die Umstände des Eigentümerwechsels so genau wie möglich herauszufinden. Doch trotz intensiver Forschungen in Archiven und Nachlässen sowie Befragungen von Zeitgenossen fehlen die entscheidenden Nachweise, wann und unter welchen Umständen Georg Rosenthal sich vor seiner Emigration 1937 von dem Bild trennte und Georg Düser es in Besitz nahm. Auch die Kontaktaufnahme des Stadtmuseums mit einem amerikanischen Großneffen von Else und Georg Rosenthal brachte bisher keine weiterführenden Erkenntnisse. Es konnte kein Nachlass der Eheleute ermittelt werden.

Die Provenienz des Gemäldes für den Zeitraum 1926 bis 1937 ist bedenklich, jedoch ist sie nach gegenwärtigem Kenntnisstand nicht abschließend zu klären. Es bleibt ein dringender Verdacht bestehen. Das Stadtmuseum Oldenburg hat das Gemälde daher an die Lost Art-Datenbank gemeldet. Seine Geschichte muss weiter erforscht werden, wenn zukünftig neue Quellen verfügbar werden.

Die Provenienzforschung am Stadtmuseum Oldenburg wird großzügig gefördert durch das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste.